CEO

加州的HR科技初创公司Elatra:以 20 万美元的融资里程碑革新科技领域的数字教练技术

在竞争激烈的科技行业辅导领域,来自加州的Elatra最近获得了一笔20万美元的种子轮融资,成为一股开创性的力量。Elatra 总部位于加利福尼亚州,在首席执行官 Natalia Drogolchuk 富有远见的领导下,它不仅仅是另一个数字辅导平台,而是科技企业转型变革的催化剂。

Elatra 以提高科技公司的绩效、参与度和忠诚度为使命,采用创新方法,将个性化辅导与最先进的技术相结合。该平台提供一系列服务,包括一对一辅导、有针对性的计划以及旨在简化辅导体验的综合数字界面。

Elatra 的与众不同之处在于它注重真实、可衡量的影响。该平台不仅能为参与者匹配理想的教练,还能为组织提供有关教练效果的深入分析。这种以数据为导向的方法可确保每次辅导都能切实提高员工绩效和业务成果。

Elatra 最近获得的融资证明了其在重塑技术辅导行业方面的潜力。这笔投资将推动其独特平台的进一步发展,提升用户体验,并扩大现有辅导工具的范围。这包括开发先进的分析功能,以更有效地评估能力和参与度。

此外,这笔资金还标志着 Elatra 的全球扩张翻开了新的篇章。凭借在英国、欧洲和美国的坚实基础,公司现在将目光投向了中东和亚太地区。这种扩张不仅仅是地理上的,它代表着 Elatra 致力于在不同的文化环境中适应和发展,为满足全球科技企业的不同需求而量身定制解决方案。

Elatra的发展历程是科技行业创新的灯塔。通过最近的融资,公司准备重新定义数字辅导的标准。这不仅仅是业务增长的问题,更重要的是培养一种持续学习和发展的文化,这是在不断发展的科技领域取得长期成功的基石。

总之,Elatra 的发展历程蕴含着雄心、创新和变革性增长。随着公司迈入扩张和提升的新阶段,科技界都在翘首以盼,随时准备见证这位数字辅导先驱将达到的新高度。

CEO

私募股权公司 EQT收购日本人力资源科技公司 HRBrain 的多数股权

私募股权公司 EQT已同意收购日本人力资源科技公司HRBrain的多数股权,收购金额未公开。

HRBrain 将自己描述为一家 SaaS 提供商,专门为面临劳动力短缺和披露人力资本指标(敬业度、保留率、薪酬、每次雇用成本、绩效等)的新监管要求的日本公司的人力资源战略提供支持。

HRBrain 表示,迄今为止,它已支持超过 2,500 家公司改善人才参与和管理,使经常性收入增长了 60%,特别是针对其目标中大型公司。

凭借上周 BPEA EQT 中型市场增长基金的资本承诺,HRBrain 计划进一步扩大其在人力资源科技领域的服务。

“HRBrain 面临着就业人口减少、岗位就业加速、人力资本可视化和披露需求等强劲推动力。我们看到了进一步扩展 HRBrain 卓越产品和服务的巨大潜力,我们期待利用 EQT 的技术和软件经验来支持总裁 Hiroki Hori 及其员工加速 HRBrain 的发展。”EQT 合伙人 Tetsuro Onitsuka 说道。

EQT 成立于 1994 年,总部位于瑞典,是全球领先的投资公司之一,管理资产达 37 万亿日元(2,520 亿美元),遍及亚洲、欧洲和北美。它主要投资于房地产和其他公司,但其投资组合还包括美国求职网站 JoinHandshake.com

“HRBrain通过SaaS类软件和咨询服务帮助超过2500家企业解决人力资源问题。展望未来,我们将继续与新合作伙伴殷拓建立牢固的合作伙伴关系,更加专注于推动人力资源领域和人力资本管理的数字化转型(DX)。”将继续持有少数股权并留任首席执行官的Hori表示。

总部位于东京的HRBrain成立于2016年3月,拥有150名员工。

关于HRBrain

“HRBrain”系列由“HRBrain人才管理”、组织诊断调查、脉搏调查、人员测评、360度测评、劳动管理、内部聊天机器人等七大服务组成,为企业提供统一的一站式云服务。管理和利用。除了进一步推动人力资源领域的数字化转型(DX)外,我们还将不断拓展服务范围,为人力资本管理、ESG管理等做出贡献。

HRBrain 公司简介

公司名称:HRBrain Co., Ltd.

地址:东京都品川区神大崎 2-25-2 新东急目黑大厦 5 楼

代表董事兼首席执行官:Hiroki Hori

成立时间:2016 年 3 月 1 日

EQT介绍

EQT成立于1994年,是全球领先的投资公司之一,总部位于瑞典,目前管理资产约2320亿欧元(约37万亿日元*),资产遍布欧洲、亚洲和北美的20个国家。我在 设有一间办公室。我们以“让企业‘面向未来’(将其转变为对未来具有可持续价值的企业)并为世界创造积极影响”为宗旨开展投资活动。它来自瑞典瓦伦堡家族,他们是160多年的工业资本家,具有企业家精神和长远的经营理念。

CEO

全球调查:98%的CEO表示,实施AI将带来商业利益,但信任仍是一个问题

现在,商业领袖们普遍认同一个观点:采用人工智能(AI)是商业发展的必要条件。根据Workday与FT Longitude合作发布的新报告《CEO全球AI指标报告:AI是终极提升》,在未来三年内,七成高级管理人员预计AI和机器学习(ML)将改变他们组织的核心功能和全球商业格局。更有98%的CEO表示,实施AI将立即为组织带来商业利益。

然而,这份涵盖了2,355名高级管理人员的全球调查也揭示了一个普遍存在的紧张关系:商业领袖们几乎一致认为必须采用AI,并且这样做将带来好处,但在采取第一步时,许多人似乎陷入了停滞。近一半的CEO表示,他们的组织尚未准备好采用AI和ML,超过四分之一(28%)的人表示,他们希望先看看这些技术如何影响他们的组织,然后再决定如何采取行动。

主要发现:

98%的CEO表示,实施这些技术将立即带来某种商业利益。

47%的所有商业领袖认为AI和ML将显著提升人的潜能。

43%的所有商业领袖对AI和ML的可信度表示担忧。

59%的受访者表示,他们的组织数据在某种程度上或完全是孤立的。

只有4%的受访者表示他们的数据是完全可访问的。

对人的潜能感到乐观

所有商业职能都一致认为,提高生产力是他们从AI中看到的最大潜在好处。在关于AI是否可能取代工人的激烈辩论中,许多商业领袖似乎渴望以一种能够增强而不是取代他们员工能力的方式实施AI。

事实上,我们将其中80%的一组领导者命名为“AI先锋”,他们已经成功地使用AI和ML简化了工作流程,并增加了他们劳动力的能力。在所有受访的商业领袖中,近一半(47%)认为AI将显著提升人的潜能。

阻碍商业领袖的是什么?

尽管对AI充满热情,但许多组织似乎还停留在起跑线上。在所有受访组织中,只有16%的受访者表示他们目前正在测试这项技术,而五分之二(39%)要么仍处于最初的研究阶段,要么甚至还没有开始研究。为什么呢?报告发现,一个非常普遍的障碍是不良的数据。AI和ML依赖于高质量、可靠的数据。但数据完整性对于那些在混合系统、静态电子表格和分散流程中处理大量信息的组织来说是一个弱点。

关于数据和隐私的不确定性以及缺乏信任,阻碍了CEO和其他商业领袖全面接受和采用AI和ML。43%的所有受访领导者表示,他们对AI和ML的可信度有所担忧,67%的CEO将潜在错误列为AI和ML整合的最大风险,从而强化了缺乏信任。

为了建立信任,需要增加透明度,但孤立的数据阻碍了领导者们的能力。59%的受访组织报告说,他们的数据在某种程度上或完全是孤立的。只有4%的所有受访者表示,他们的数据是完全可访问的。

前路

当涉及到利用创新时,速度至关重要,这对AI来说尤其如此。报告中,多伦多大学Rotman商学院的教授Ajay Agrawal分享道:“坐在场边的人错过了所有那些正在建设他们AI的人现在正在受益的学习时间。你越早加入,你的AI开始学习的速度就越快。”

我们都应该记住互联网的早期日子——许多早期尝试利用新技术的品牌至今仍然存在。而那些没有做到这一点的品牌,或者等待得太久以至于永远没有机会赶超他们的先行竞争对手,已经不再存在,提醒我们等待太久会发生什么(或不会发生什么)。

CEO

【观点】提升员工体验是 CEO 在经济不稳定时期推动增长的关键机会

在快节奏的变化和经济动荡中,首席执行官们正在通过重新定义工作场所和投资于员工福利并且加倍重视员工体验的方式留住员工。

YPO Global Pulse由YPO于9月23日至10月10日通过在线问卷调查进行。共有1,681名YPO会员回答了调查。该样本中的会员代表了广大的YPO人群,来自96个不同的国家。在95%的信心水平下,抽样误差为正负2个百分点。据调查显示,在大流行病发生两年半后,通货膨胀、心理健康、混合工作和员工保留是首席执行官们最关心的问题。他们在此次调查中也表达了对2023年的展望。

9月23日至10月10日,代表96个国家和47个行业的1681名首席执行官参与了活动,2022年YPO全球调查的主要结果包括:

大多数首席执行官(60%)对进入2023年持乐观态度,但比去年(81%)下降了26%。

影响这一前景的主要问题是:

48%的受访者将通货膨胀作为首要关切,平均预期增长率为11%。未来12个月的一些预期增长率为:澳大利亚-7.9%,巴西-9.6%,加拿大-7.6,印度-9.5%,欧盟-10.3%和美国-7.9%。39%的受访者认为供应链问题是一个持续的挑战。人才短缺和劳动力战争是最令人担忧的问题,因为66%的受访者称难以找到普通劳动力雇员。首席执行官们正在为员工提供报酬、灵活的工作时间以及混合或远程工作选项,以保持竞争力。

改善工作体验的前三个途径是:

有竞争力的报酬和奖金(71%)

灵活的工作时间(57%)

混合或远程工作环境(53%)

只有6%的受访者已经实施了每周四天工作制,另有7%的受访者正在考虑这个问题。尽管对经济的担忧越来越大,首席执行官们仍在关注增长的关键动力。首席执行官们利用过去两年的时间为他们的组织带来了提升。

关键的改进领域是:

沟通(59%)

创新(52%)

协作(52%)

多样性和包容性(49%)

首席执行官们正在采取灵活的工作场所设置方法,与大流行前的18%相比,现在约有53%的企业在全职混合或远程环境下运营。支持在家工作的企业首席执行官在生产力(55%)、多样性和包容性(60%)以及员工保留(40%)方面的改进比例最高。现场工作的企业报告说,以下方面比大流行前有所改善:与员工之间的沟通(65%),合作(59%),员工参与(57%)员工发展(55%)和团队建设(55%)。

远程工作在美国最常见(13%),而现场工作在南亚(76%)和中东/北非(73%)最普遍。混合工作在加拿大(61%)和欧洲(58%)最为普遍。每种工作环境都有其独特的好处和挑战。现场员工更容易建立关系,能够更容易地建立团队,更好地合作,并且更投入。远程员工的生产力更高,而且更加多样化,由于有更多的候选人,招聘也更容易。

首席执行官们正在关注心理健康。78%的受访者表示,支持员工的心理健康是一个优先事项,49%的人已经或计划实施心理健康政策。

正在利用的主要健康举措包括:

心理咨询(25%)

心理健康服务福利(11%)

员工援助计划(EAP)(9%)

辅导(6%)

按地区划分,心理健康福利在加拿大(60%)、美国(59%)和澳大利亚/新西兰(50%)最为普遍。

关于YPO

YPO是由142个国家的32,000多名首席执行官组成的全球领导力社区,他们因共同的信念而联系在一起,即世界需要更好的领导者,而企业可以成为一种良好的推动力。我们的每一位成员在年轻时都取得了重大的领导成就。他们领导的企业和组织在全球范围内总共雇佣了2200多万人,创造了超过9万亿美元的总收入。YPO成员聚集在一起,学习和交流思想,以改变生活、企业和社会。

CEO

喜讯|微知外包CEO姚加标 入选2020中国人力资源科技影响力TOP人物榜单

11月20日,由国内领先的专注人力资源科技平台【HRTechChina】举办的“2020中国人力资源科技影响力TOP人物榜单”评选结果揭晓。来自全国数十位人力资源领域的创新引领者入选,微知外包CEO姚加标先生成为其中之一。

本次评选是为表彰在2020年为人力资源科技市场和数字化的进程,做出巨大贡献的专家学者、HR高管、创业者、投资人、政府官员等极具影响力和号召力的人物。

评选历时2个月,总计接收200余份提名申请,通过综合考量提名评选人物在行业内社交活跃度、会议论坛参与度、品牌影响力、产品创新、最佳实践、学术贡献等核心指标,最终评选出了2020中国人力资源科技影响力TOP人物。

姚加标先生任微知外包CEO以来,带领微知更加聚焦灵活用工领域,打造灵活用工交付供应链平台。针对“全职雇佣”与“弹性用工”两大场景不断进行服务升级与技术突破,让企业可以降本生存,更可以增效发展,加速产业数字化升级。

此次能够入选榜单是对姚加标先生在灵活用工领域的数字化贡献的肯定,同时也是对他在疫情期间所发起的企业间“人才共享计划”公益项目的表彰。疫情爆发初期,姚加标先生第一时间带领微知服务团队成立“人才共享”专项团队,主动接洽各方需求,以“共享”的方式,免费为企业解决人员调配问题。通过技术手段和专业服务能力,打通企业用工与个人就业的脉络,帮助一些人力成本过高的餐饮、旅游、酒店等企业缓解负担,也解决了一些物流、生鲜、零售等行业的“用工荒”问题,也为社会缓解疫情期间的就业压力。

姚加标先生表示:“非常荣幸能和许多行业精英一起入选,感谢主办方和大家的认可。人力资源产业的未来是数字化的,更是充满机遇和希望。期待和全行业一起发力,将实践成果推向更广阔的市场,共同迈向数字化未来!未来的道路等待所有人去探索、征服!”

CEO

i背调创始人兼CEO李杰:智能化时代以科技助力诚信求职 | WISEx2020新人力时代论坛

2020年的人力资源市场,危机和机遇并存。一方面,疫情打乱了企业的整体招聘计划,企业招聘难度加大、用工成本增加;另一方面,这种“混乱”又将成为企业变革的重要机会,灵活用工、招聘外包等新形式能够在企业内部落地实践。及时、有效地调整人力资源策略,成为企业发展的重要抓手。

2020年8月5日,36氪于上海圆满举办了“WISEx2020新人力时代论坛”,邀请国内人力资源行业创业者及专家学者,共同探讨在后疫情时代,这一千亿市场破局的道与术。

智能化时代如何以科技助力诚信求职?i背调创始人兼CEO李杰认为,近些年尽管用工方式以及技术手段都有了创新,但用工双方期望难匹配、求职信息不真实等因素使得招聘成本居高不下,而人力成本的提高使“用错人”给企业造成的损失成倍提高,由此背调在近几年逐渐受到重视。从无到有开展背调是一个非标且复杂的过程,i背调将这一过程标准化能被技术改造,随后通过搭建 SaaS 、提高智能化程度提升客户的体验,使服务稳定化、规模化,从而降低顾客成本,提升行业职业信用水平。

以下为嘉宾演讲实录,经36氪编辑整理:

大家好!我是i背调的李杰,非常荣幸有这样的机会向大家介绍人力资源里面相对起步比较晚、不那么热门,但这几年越来越重要的细分领域——背景调查。今天向大家分享的主题是“智能化时代以科技助力诚信求职”。

招聘成本高?期望难匹配&求职信息真假难辨

相信在座的很多都是企业的高管或者我们人力资源的同行,或许大家跟我有过相同的感受,这些年一方面就像刚刚很多嘉宾分享到的,有很多新型的用工方式、渠道、模式,以及新技术的出现;另一方面,企业依旧感觉到招人还是非常难,招聘成本居高不下。

我们分析来看,这是因为现在还有两个问题没有被很好的解决,一方面是企业方和求职者端,双方的期望还是比较难被数字化的,无法进行快速的匹配。另一方面在招聘过程中企业收到的很多求职者信息,包括笔试或者面试有时会有不真实的部分。不论技术再先进,匹配来匹配去的数据和信息是假的,十分影响技术发挥他本应该有的效能。

讲到求职过程中的信用行为,据各个行业统计的平均水平,现在求职过程中的平均求职诚信度为59.79%,每个行业诚信度略有差异。综合整个行业来看,咱们还是有40%的求职者在求职过程中进行了一些信息造假或者夸大注水的行为。其中,在职时间、过往工作表现、以及职位三类信息的造假或者夸大发生次数较多。当然,还有其他很多的风险,像现在大家在笔试面试过程中经常碰到在某大厂担任总监岗位工作五年,但最后实际上只在某个大厂担任专员或者助理工作一年的求职者,这在我们i背调当中很常见。

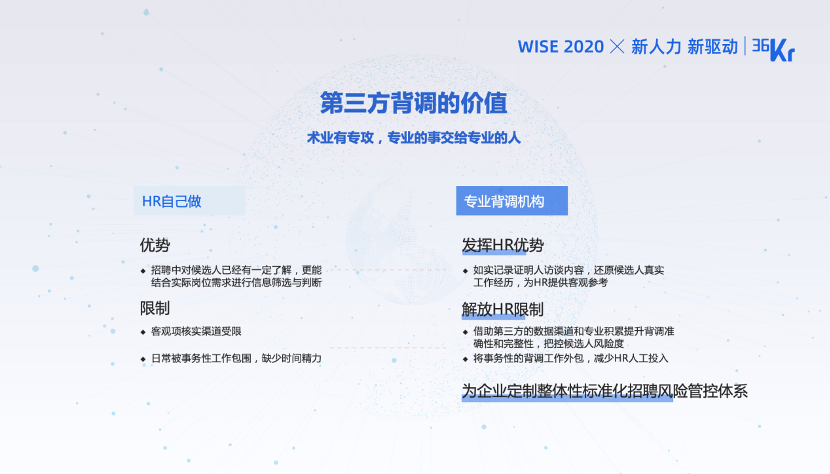

第三方背调:信息渠道广&角色定位清晰

在国内背调逐渐受到重视,一方面这几年我国人力成本越来越高,用错人的代价越来越大,德鲁克曾提出一句话,企业一旦招错一个人,实际上会承担的代价是这个人人力成本的15倍左右。另外一方面,今天的很多嘉宾分享到的新型用工模式,比如说像灵活用工,以及蓝领用工的兴起。在这些新型模式创新地解决实际问题的同时,也带来了很多的安全隐患,比如像网约车司机杀人案,杭州保姆入室纵火案,这些例子是以惨痛的代价唤醒大家对背调的重视。

根据51job一份调研报告,现在60.2%的企业或多或少存在背调行为,但是很少外包给第三方。给自己的HR做有优势,比如他们对岗位深刻的认知不是第三方可以比的。但也存在劣势,比如很多企业没有渠道获取客观数据,同时角色定位也是一个冲突点,HR做背调,招人顺便把背调做了,意味着既是运动员,又是裁判员,HR最大的KPI压力是招人,所以背调难免做的形同虚设。我们知道一家知名企业背调是自己HR做的,但是HR招人过程中把自己有严重问题的亲戚招进来了,进来不到半年这个员工在企业里发生同样严重的事情,企业集团总部比较生气,这才开始重视起来,并决定通过第三方开展背调。现在腾讯、阿里以及越来越多大厂逐步把背调的团队、部门从招聘部门独立出来,这是在过去就有的趋势。

如今越来越多企业通过背调团队或者SSC将背调交给第三方来做。第三方面对不同客户、不同订单,从无到有要做好一项背调,是非常专业且严谨的过程。这原先是一个非标且复杂的过程,从头做到尾,一项完整的报告,一份完整版的白领报告,所谓完整版就是分成客观的数据查学历,身份验证,法律诉讼等等。还有一部分是主观调查,涉及到这个人的过往经历和表现,把这些全做完涉及到80多个工序,涉及到六个角色。还有二级流程以及很多细分的没有列。

科技赋能:SaaS+智能化

今天叫科技赋能诚信求职,我们是怎么做的?相对纯手工作业的方式,i背调首先把80多个工序,按照客户下单、候选人授权、客观数据查询、核实过往工作经历、交付背调报切分为五大块,然后使其标准化,能够被技术改造。我们的客户可以使用多种方式下单,其一是到我们的SaaS系统通过子帐号或者母帐号下单,也可以把i背调的查检嵌入到客户的HR系统当中,不脱离自己HR系统一站式使用i背调的产品。越来越多的第三方、大型人力资源平台接入我们背景调查,比如肯耐珂萨和人瑞,还有猎聘等其他的人力资源平台,以及像钉钉、字节跳动旗下飞书把我们嵌入到他们产品当中,跟他们的产品一站式使用。

今年我们针对灵活用工和蓝领市场推出了智能终端,他们可以像酒店check in刷身份证,人脸识别。在工作访谈过程中,这个其实最初是一个纯靠人工打电话的事情。我们还建设了背调场景下AI深度学习库,基于深度学习库开发很多的智能功能,比如智能翻译,也可以通过将智能文本解析整理到相应的报告当中,再做智能的质检。这是几个我们通过科技改造的例子。

总体上分为两方面,面向客户方,用SaaS方式提升客户的体验。除了上述讲到的部分,还有很多其他的地方。对于供给侧,我们会用多种智能化的方式,以实现稳定规模化地向客户提供我们承诺的服务。同时用标准化的方式来改造交付端,这次通过标准化和技术的改造,我们可以把人工出错率降低90%以上,把我们的交付效率提升三倍以上。在这个过程中,我们也把自己的成本降下来,也为客户节省了成本,使得外企和超大型企业的“奢侈品”,越来越被大型企业甚至中小型企业使用和接受。背调这种经常被误会成只有中高端岗位才有需求的服务也在下沉,被越来越多的中层甚至基层岗位接受,甚至延伸到灵活用工和蓝领行业,很多企业逐步实现了全员背调。从求职者端,我们发现真正越来越多真正讲诚信的求职者获得了更多公平的竞争机会。

从合作客户角度来看,我们发现越来越多行业的客户开始重视背调这件事情,分析来看,白领行业主要以高科技(互联网IT、生物医药),金融行业,地产、教育、医药行业等为主。同时政府也逐渐开始重视背调,比如说杭州市委组织部,宁波市国资委把公务员背调放到i背调来做。当然还有一类客户,就是第三方人力资源的平台,尤其是重视自己品牌的一些平台,希望在提供之前就把过一道人才质量关,他们也会把我们的产品嵌入到平台上去。

i背调成立的时间不算太长,下周一就是我们的五周年。在过去的五年里面,我们一直专注用标准化技术来改造产品,提升服务,所以从产品的技术改造程度,以及还有客户的口碑、复购率等方面的来看,我们在过去几年做的不错,得到了挺多知名机构的认可,包括沈总提到的君联资本、峰瑞资本、明势资本、政府基金。

最后,我刚刚举了几个例子说明国内的求职市场的诚信现状还有较大提升空间。大家看美国市场,他们在求职过程中很少有人造假。这是因为美国人从骨子里讲诚信吗?不是,因为他们社会的约束力很强。他们HR流行一句话,连保洁阿姨都要做背调,所以很难造假。中国将来是否会有这样一天,这需要越来越多的甲方企业,我们的求职者,背调公司以及很多人力资源的服务上共同的努力,一起创造更美好的职业信用环境。谢谢大家!

CEO

领英新任CEO发全员信:在担任CEO的第一天,对LinkedIn未来的一些想法。

On day 1 as CEO, some thoughts on the future of LinkedIn

编者注:这是LinkedIn新任CEO Ryan Roslansky 在2020年6月1日上任第一天的邮件。

今天早上,在我开始担任CEO的第一天,我给LinkedIn的员工发了以下邮件。我也想对LinkedIn上这个社区的每一个人说声谢谢。

为世界做好事和做好生意并驾齐驱是非常难得的,但在过去的11年里,我们有幸在这个交叉点上建立了LinkedIn。我有幸在我们生态系统的每一个部分工作--从最大的全球专业社区到围绕它建立的5个不同的企业。我有幸向里德和艾伦这样真正有远见的人学习。我很幸运地在前排座位上聆听了Jeff关于规模化和领导力的大师课。而我也很幸运,能和大家一起继续打造下一代的LinkedIn。

我会第一个告诉你们,我从来没有想过自己会在大流行期间走上CEO的新岗位。我也是在美国长期存在的系统性种族主义再次暴露出来的时候担任这个职务的。摆在我们面前的挑战是巨大的,但我比以往任何时候都更强烈地感觉到,没有什么工作是我愿意做的。

这是因为我们公司的存在是为了给全球劳动力中的每一位成员创造经济机会,无论他们的背景、邮编、种族、性别、性取向或其他选择或偏好如何。现在,这比以往任何时候都更意味着将人们相互联系起来,并将他们所需的工作、信息和技能联系起来;意味着使公司能够像面对面一样,以虚拟的方式有效地与客户和员工联系起来;还意味着帮助各国政府建设面向未来的经济。

我在担任这一职务时感到荣幸的同时,也感到责任重大。我们在帮助定义未来的工作方面发挥着独特的作用,并以创新和公平的方式进行。让我充满信心的是,我知道我们大家都在共同承担这一责任。我们的文化和价值观是我们迄今为止成功的基础,在我们共同谱写下一个篇章的过程中,它们将成为一种激励的力量。

我们一直在寻求保持领先于专业人士进入的世界,现在也不例外。我们在过去五个月中所看到的变化将创造我们的会员和客户的新需求,其中许多需求我们都有独特的定位来帮助满足。

以前面对面的互动和工作正在远程进行 虚拟社区将在连接人们的专业和社会方面发挥越来越重要的作用。

劳动力正在变得更加全球化和多样化,因为人们不再需要聚集在同一个地理位置或时区。

由于人们和公司正在经历模式的转变,并需要做出具有持久影响的快速决策,因此获取真实、可信、及时的新闻和观点正变得至关重要。

虚拟学习、虚拟销售和虚拟活动的成功,永远在改变着人们需要身体力行的事情。

一线工人和那些缺乏未来技能的人将被取代,并面临长期失业/就业不足。现在,我们比以往任何时候都更需要加倍努力,在技能市场上帮助这些工人重新掌握技能并过渡到未来的角色。

我们在塑造所有这些模式转变中发挥着根本性的作用。但是,要抓住这一机遇,履行这一责任,我们必须加快创新步伐。LinkedIn生态系统是为全球专业人士提供经济机会的一个无与伦比的工具。而现在,我们比以往任何时候都更需要确保我们以#OneLinkedIn#的方式来解决我们需要解决的最关键问题。每个人都需要了解他们的工作如何映射到公司的战略和功能。我们必须明智地决定在哪里投资,在哪里集中精力,在哪里建设,在哪里停止建设。倾听我们的会员和客户的需求从来没有像现在这样重要,因为我们作为一家公司存在,就是为了帮助他们连接和驾驭工作世界。

我们打造下一代LinkedIn的过程中,我们有一个独特的优势,那就是成为微软生态系统的一部分,这个世界上最伟大的创新引擎之一,在世界的每一个角落发挥着有意义的积极作用。我个人非常感谢能与萨提亚和微软高级领导团队一起工作,实现我们的愿景,为人们和公司赋能,并实践我们的核心信念,即技术作为一种善的力量。

在利用技术作为善的力量方面,过去几周美国发生的令人发指的种族不公行为清楚地提醒我们,在创造一个更加公平的未来方面,我们可以发挥重要作用。我致力于与大家站在一起,利用我们的规模和平台来解决系统性的挑战,帮助做出有意义的改变。由于我们的差异,我们是一个更强大的团队。当我们走到一起,在我们的愿景的驱动下,在我们的价值观的团结下,我坚信我们会成功。

艾伦-凯观察到,"创造未来比预测未来更容易"。我非常同意这句话!

让我们开始吧...

原文来自:https://www.linkedin.com/pulse/day-1-ceo-some-thoughts-future-linkedin-ryan-roslansky/

CEO

快讯:领英CEOJeff Weiner将于6月1日辞职 改任执行董事长,任职11年

北京时间2月6日凌晨消息微软旗下职业社交网站领英(LinkedIn)的CEO杰夫·韦纳(Jeff Weiner)宣布,他计划于6月1日辞去CEO职务,并改任执行董事长。

领英负责产品事务的高级副总裁赖安·罗斯兰斯基(Ryan Roslansky)将接替韦纳,出任CEO一职务。

这是自韦纳10多年前接手领英以来,该公司规模最大的一次领导层变动。领英在微软总营收中所占比例接近6%,并且一直比微软旗下的其他几个业务部门有着更高的增长速度。

韦纳于2008年底从雅虎跳槽到领英,任总裁一职。2009年年中,他接替领英联合创始人里德·霍夫曼(Reid Hoffman)出任CEO,并于2011年带领该公司上市。随后,微软在2017年以262亿美元的价格收购了领英,这是微软迄今为止最大的一笔收购交易。在完成收购以后,微软总体上允许领英独立运营,但自那时起以来对其产品进行了一些整合。

上个月,领英联合创始人艾伦·布鲁(Allen Blue)在瑞士达沃斯世界经济论坛上表示:“我们的所有增长都是通过独立经营自己的业务而实现的。”

自微软完成收购领英的交易以来,韦纳不仅负责运营领英的业务,还在微软的高管团队中任职。在去年6月接受CNBC采访时,韦纳表示自己的工作是他梦寐以求的。

图片来源:CC BY 2.0 许可证下的JD Lasica / Flickr 。

韦纳在周三发布的领英帖子中写道:“去年夏天,我开始与(微软CEO)萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)讨论从现在这份梦寐以求的工作过渡到下一份工作的问题,并帮助他决定CEO继任人。”

在雅虎供职期间,韦纳曾负责该公司许多面向消费者的产品,包括电子邮件和搜索服务等。在加入雅虎之前,韦纳在华纳兄弟公司(Warner Bros)工作了五年多。据《福布斯》报道,在雅虎任职期间,他在该公司旗下的一个娱乐网站工作,并提出了华纳兄弟在线(Warner Bros。 Online)的商业计划。

据科技博客网站AllThingsD报道,韦纳师从华纳兄弟联席CEO特里·塞梅尔(Terry Semel)和鲍勃·戴利(Bob Daly),并跟随塞梅尔去了雅虎。

跟韦纳一样,罗斯兰斯基在21世纪初也供职于雅虎。在韦纳转投领英的几个月以后,罗斯兰斯基从女性媒体网络Glam Media加盟领英。韦纳在周三发布的帖子中写道,产品副总裁托默·科恩(Tomer Cohen)将会成为领英的产品业务负责人,他已在领英供职8年。(唐风)

CEO

快讯 | SAP的CEO孟鼎铭(Bill McDermott)宣布辞职

彭博社消息:SAP欧洲最大软件公司的首席执行官孟鼎铭(Bill McDermott)宣布辞职,将由詹妮弗·摩根(Jennifer Morgan)和克里斯蒂安·克莱恩(Christian Klein)担任联合首席执行官。

该公司周四在一份声明中说,现年48岁的摩根(Morgan)于2004年加入SAP,最近担任该软件巨头的云业务集团总裁。她于2017年被任命为美洲和亚洲总裁时,成为第一位被任命为SAP执行董事会成员的美国女性。

Klein于1999年以学生身份加入SAP,自2016年4月以来一直担任首席运营官,自2018年以来一直担任执行董事会成员。

现年58岁的孟鼎铭(McDermott)于2002年加入总部位于德国沃尔多夫(Walldorf)的SAP,并已担任首席执行官约十年。他是第一位在商业应用程序和数据库制造商中排名靠前的美国人。McDermott拥护云计算,改变了SAP销售软件的方式,因此客户可以通过Internet使用它。他一直在通过收购和产品更新来转型公司,挑战竞争对手Salesforce.com Inc.和Oracle Corp.。尽管SAP曾承诺到2023年将云收入提高三倍,但努力却显示出好坏参半,该公司已努力提高利润率在激进投资者Elliott Management的支持下。

孟鼎铭在宣布这一消息后的电话会议上说:“做出这一决定是基于我的决心,即10年的首席执行官任期很长。” “当您完成了计划要做的事情之后,便达到了目的。”

早些时候,SAP 公布了第三季度的初步收入和利润,超出了分析师的预期。该公司表示,按固定汇率计算,云预订是公司转型的关键指标,增长了33%,是第二季度的两倍以上。

该公司的美国存托凭证收于115.25美元,在延长交易中上涨了约6%。今年在美国上市的股票上涨了16%。

孟鼎铭(McDermott)指出,强劲的业绩是领导层更替时机的一个原因,他表示,他希望在公司处于“最大实力”时,让其继任人接任。

孟鼎铭说,摩根将继续驻扎在美国,克莱恩则将驻扎在德国,这表明了SAP联合首席执行官的悠久历史。

摩根说,离任期只有三个小时,所以她不知道自己会推动什么变化,但对领导结构表示乐观。

她在电话中说:“我非常相信两个人在一起时,您确实可以完成很多工作。”

孟鼎铭(McDermott)将在年底之前一直担任顾问,他说,他不确定自己的未来计划。

“我会在某个时候做些事情。但是今天是SAP的一天。我认为毫无疑问,SAP的未来比现在更加光明。”他说。

以上由AI翻译,仅供参考!

作者: Nico Grant

来源:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-10/sap-appoints-co-ceos-morgan-klein-to-replace-mcdermott

CEO

谷露软件CEO施润春:实在一点,市场需要有用的东西

施润春,谷露软件CEO,人如其名,温和润雅。别人眼里艰难苦逼的创业之路,从他口中娓娓道出时,似显云淡风轻。他有时不得不跟人强调:“别看我说得轻描淡写,其实还是做了很多事的。”

大学毕业后不久,他加入猎头行业,6年潜心积累,然后辞职创业,花了整整1年专注开发猎头软件,充当最初的销售员,一家家公司敲门卖产品。在浮躁的创业圈,施润春像一条沉静的河,顺流而行,心无旁骛。

一切都源于最简单的初心:看到了行业的问题,想要解决;看到了自己人生的向往,想要突破。

人生所有经历都是创业的“储备金”

施润春出生于上海郊区,从小性格沉静,唯独对电脑特别着迷,刚进小学就有了第一台286电脑,使用的是DOS操作系统,而且还拆了又装,装了又拆。对计算机的独特兴趣一直延续到了他的大学生活中,就读于上海大学国商学院信息管理这样一个管理与计算机技术交叉的专业,在校期间施润春的专业课程,特别是所有与计算机相关的课程都保持优异的成绩,一篇与电商系统设计相关的毕业论文更是一举获得满分。

大学四年里,他的生活足以用丰富来形容,Scope成长营、GBE2课程、运动、社团、结交朋友、到处旅游外加读了很多“闲”书,他形容自己“肚子里总有那么一股不甘现状的劲”。

2012年,30岁的施润春站上了人生的分水岭,迷惑随之而来:而立之年,这辈子再不做些什么,万一哪天挂了,肯定会遗憾。

这时的他,是一个在猎头行业工作6年的资深猎头,6年前,刚从大学毕业不久的施润春还在卫生局负责三甲医院信息的管理系统,认定呆在舒服的地方,会让自己废掉,于是辞了职,进入充满竞争、节奏紧凑的猎头公司工作。再一次的辞职创业,做猎头软件也是出于同样的一个原因:怕自己废掉。

“改变自己也好,改变行业也好,这辈子总得改变些什么,才没白过”,他说。

从小对电脑的兴趣与专业的学习让施润春比别人多了一些系统思维和技术头脑,这促使他在做猎头的时候主动选择了面向技术职能的人才,也让他在外资公司做猎头时,得以被委派去兼管内部的招聘系统。在这期间,他接触了国内外几乎所有的猎头招聘管理软件。

6年时间,施润春把猎头这个行业摸清楚了。招聘是很难标准化的行业,其中细分的中高端人才招聘(猎头)更是如此,需要人为评估的地方很多。但是无论低端还是中高端,招聘都是一个对工具有依赖的工作,用施润春的话说:“实在不行,用Excel也行,但是会很累。”一款好的招聘管理软件,能够给企业的招聘、HR工作带来巨大的便利。然而在国内,好的招聘软件少之又少。大企业要么选择购买国外软件,要么自主研发,小企业没钱没实力,只能买便宜的软件凑合用。甚至有不少企业还在沿用2000年初的单机版软件。和美国比起来,国内的招聘行业使用的工具非常原始。

施润春意识到这其中存在巨大的市场空白,于是决定自己着手来做。他并不知道中国的创业大潮会在两年后汹涌而至,当时别说找创业的风口,他连第一批客户都没找到。用了大半年时间独自闭关完成产品的原型设计后,施润春通过朋友结识了技术合伙人方雷和吴念祖。幸运的是,三个人的脾气秉性比较接近,都能够沉下来一心一意做事,在大方向上又有一致的技术理念,最初的团队就这样组建了。

团队中施润春负责产品和UI,方雷负责后端架构,吴念祖负责前端架构,三人放弃之前的高薪,在基本不拿工资的情况下就这么开始干。没有办公室、没有投资,平时在家远程工作,偶尔碰头,有时候在咖啡馆开会,有时则借用朋友公司的会议室开会。最初的一年,其他什么都没做,就是踏踏实实地埋头专心开发产品。三个人共甘共苦,彼此扶持,在这个过程中慢慢凝结出深厚的友情。

后来他回忆说,这是特别幸福的一年,虽然一分钱没赚,但它在厚积薄发,把这之前的人生积累的一切慢慢实现。创业两年后,三个人才正式开始拿工资。

站对风口,行业深耕,产品赢口碑

猎头招聘软件是一个很小众的产品,在这个细分领域,国外差不多有五六十款不同产品,甚至因此诞生了好几家上市公司。实际上,不只是在这个领域,国外的整个2B(To Business,即以企业为客户)市场都很发达,仅在欧美就有约2,700万家2B企业,其中三大领军公司Oracle、SAP、Salesforce,市值总和更是超过了4,000亿美元。而在中国,2,200万家企业之中,连一家市值10亿美元以上的SaaS公司都没出现,社会整体对企业级SaaS系统的认知也非常不足。

形势从2015年开始有了变化,随着一大批O2O企业的倒下,国内的资本市场也开始寻找新的风口:企业服务+互联网,通称“2B互联网”。这个风口的出现并非盲目,2B服务相当于互联网的“基础设施”,中国的互联网发展了二十多年,人们终于意识到,各类“基础设施”没有得到合理的分配和应用,企业分散式的重复开发造成了极大的资源和成本浪费。美国作为在互联网领域最先起步的国家,企业级应用服务行业的蓬勃发展,很能说明问题:美国目前有45家SaaS上市企业,总市值接近两千亿美元,这给中国的投资人带来了启示:这一行业具备巨大价值。

2012年就开始研发产品的谷露,可以说提前好几年就做好准备,赶上了这个创业的风口。

这不是运气好,即使是在“2B互联网”最风行的时候,也没有多少创业者敢涉足这一领域。因为2B产品和2C(To Consumer,即以消费者为客户)产品有很大的不同,并非有创意、有点子就能干。它涉及复杂的行业特性和企业业务流程,创始者必须在一个行业有深耕的经验,有相当厚实的积累,才能开发出针对特定行业和不同企业,具备高适应性、高扩展性、以及灵活的可配置性的产品。

6年的猎头经验,让施润春深谙这一行业的“关节”和“痛点”,这让他能够在进行框架设计的时候,将一线的猎头管理思路融入产品中。比如,简历管理工作庞大又繁琐,施润春在简历管理的自动化方面做了很多优化,实用的批量处理功能、解析筛选功能都能够让系统使用者大大提高效率。再如,对猎头来说,维护候选人关系很重要,但这项工作也很费时费力,谷露软件从工具层面实现了维护方式的部分标准化,有效减少了时间和人力成本。

因此产品一经面世,就受到客户的青睐。在得到天使轮投资之前,公司只有三个合伙人,连办公室也没有,但那时的他们已经靠自己的产品和口碑签下了近百家付费企业客户,其中包括世界500强企业。

盈利太早未必是好事

施润春的谷露软件自从在猎头行业闯下一番天地之后就一直都在赚钱,早在2015年,营业额就已经达到2013年的十多倍,颇受用户好评。

没有被短期的成功蒙蔽了对行业的思考,施润春意识到快速的盈利并不意味着谷露的未来必然一帆风顺。

同为面向企业提供SaaS招聘软件的供应商,谷露在国内的竞争对手规模更大、知名度更高、起步更早,近年来都在不断扩张,蚕食市场。

面对气势高涨、资本雄厚的竞争对手,谷露拿什么来拼?

首先,拼产品。产品是第一位的,谷露的产品设计明显有别于其他竞争对手,而且在以每天至少一个版本的速度更新迭代。施润春对产品的定位是做出一款可以走向世界的招聘管理软件,这就要求谷露团队不仅要保持原创能力,挖掘提炼本土化的需求,同时也要有全球视野。

其次,拼团队。施润春的团队基本都是年轻人,成长非常快,施润春只招两种人,一种是有干劲的、学习能力强的年轻人,另一种就是对招聘行业有深刻理解的人。谷露团队的成长很快,除了产品,团队成员的成长性也是施润春最为关注的。施润春相信,团队人员不在于多,而在于精,在于合作意识,有团队精神的成员如果发挥协同作用,能够带来几倍的效率。

还有一点,拼人脉。在互联网时代的“创业秘籍”里,科技创新、商业模式创新往往是关键的成功要素,“人脉”这个词,听起来更像是上个时代的遗物。但在猎头招聘这个细分领域,没有人脉,寸步难行。施润春的创业过程之所以看起来顺遂,是因为他不需要拼得头破血流,合伙人于人脉,客户于人脉,连投资人都是人脉的人脉,这一切几乎都是“水到渠成”的。早期积累的人脉,使得施润春在这个领域闪转腾挪,如鱼得水。

但是,拼这些就一定会赢吗?

尽管从理论上来讲,所有企业都需要这个产品,这个市场看起来几乎无限大,但现实是,国外的大部分市场份额都被几家大型的上市公司占据,国内的市场,谷露才刚刚起步。未来一大批2B企业将乘着风口发展起来,谷露的对手或将越来越多,竞争趋势也会更加激烈。

根据美国SaaS软件行业的经验,公司一开始就有利润,并不一定是好事。因为SaaS的盈利模式,不是靠一次性出售来赚钱,打个比方,一个软件卖出去50万,普通软件服务商能够一次性收取这个费用,SaaS的模式则是每年收10万,5年收完。按照这个商业逻辑,SaaS模式在第一年应该出现亏损才对。假如没有亏损,那很可能是因为公司投入不够,这样一来,会给竞争对手留下很大的可乘之机。

融资之后的谷露也逐渐意识到了这个问题。因此从2015年开始,施润春把目光从盈利上移开,投了大量资金开发第二个产品,从猎头这个细分领域衍生到更大的企业HR市场。当然,他在猎头领域也投入颇多,相继推出繁体版、英文版产品,开始进军海外市场,并且已收获良好反响。

到了2017年,谷露已经先后获得两轮投资,是一家拥有百人以上规模的公司。企业HR产品已经从最初测试版,到基于谷露PaaS框架的HR Beta版,再到现在足以支撑大型集团企业使用的的HR 2.0版,并持续地进行迭代更新。过硬的产品实力与高度的定制化能力让谷露陆续获得了腾讯、GE、复星集团、顺丰集团、吉利汽车、龙湖集团等口碑客户的认可。而在作为其立足基础的猎头市场中,谷露的占有率也进一步地扩大,成为国内第一。

时间进入2018年,在施润春的带领下,谷露进入了另一条高速发展的新跑道,在招聘趋势及前沿技术上继续探索,强势携手人力资源业界伙伴达成官方战略合作与产品深度结合。

“做一家真正优秀的互联网企业,为客户提供全球最好的招聘管理系统。”这是施润春的梦想,也是所有从五湖四海加入谷露大家庭,共同奋斗的小伙伴们的共同梦想。

施润春:实在一点,市场需要有用的东西

创业对我的改变很大。在创业之前,对自己的自我认识很浅,但是创业之后,感觉自己的成长以天计算。我不断在思考的问题是:如何给客户提供有价值的产品。

我之前在外资猎头公司做过,经历过一些很好的培训和教育,所以在产品中加入一线的猎头管理思路,同时成立了谷露学院,联合同行朋友,做分享、启蒙,理念的传达,以及工具方面的实践,目的是希望产品能够直接对猎头的招聘工作有所助益。

谷露的猎头版产品从2013年中旬开始推向市场,到2015年,才算在这个细分市场站稳脚跟;企业版从2016年研发到现在2018年赢得部分口碑客户,还在稳步扩大影响。做2B产品不能浮夸,要专注于产品本身下工夫。一开始我一家家猎头公司去敲门,做演示,速度比较慢,因为那时我们还没有任何知名度。后来我把之前做猎头的各种想法提炼成了十张图表,都是干货,纯粹的业务分享,没什么宣传色彩,在网上一经推出便被广泛接受。不少猎头朋友们基本都通过这些图表认识我,还有人叫我“表哥”。文章火起来之后,每天都有很多人打电话进来请我去做业务分享。

我的想法很简单,也很实在,这个市场需要有价值的产品。对于创业者,我的创业初心是想要为市场、为社会创造有用的东西。

就我的创业经验来说,2B产品用户黏度不像2C产品强,因为它是为了工作,不是为了玩。所以,只有从根本上促进业务,客户才会使用。第二点,2B产品需要灵活地适应不同企业的业务流程,扩展性和灵活配置性都必须很强,同时也要兼具稳定性,企业客户对于Bug几乎是零容忍的。

决定创业的时候,我是抱着希望行业更好的愿望,做任何事,都是为了实现这个初心。有些观点认为互联网发展起来,就要颠覆一切行业,要取代人的作用,我不同意,人的创造性价值是不可替代的,我们尊重人的价值,我们的目标是尽*大努力助力行业里每一个辛勤工作的人,做他们的垫脚石,帮助他们事半功倍。

原文来源:谷露软件

扫一扫 加微信

hrtechchina

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

扫一扫 加微信

hrtechchina

扫一扫 加微信

hrtechchina